Il frate che cambiò Napoli tra fede, ordine e carità

Tra le figure più affascinanti e decisive del Settecento napoletano spicca quella di Gregorio Maria Rocco, frate domenicano che seppe coniugare fede, carità, rigore morale e geniale pragmatismo al servizio del popolo. Nato a Napoli nel 1700, Rocco fu amico dei sovrani borbonici e consigliere ascoltato alla corte di Carlo III di Borbone. Ma, più di ogni altra cosa, fu amato dai lazzari, dagli ultimi e dagli emarginati della città.

Uomo dal carisma straordinario e dalla volontà incrollabile, si distinse per un’opera di riforma sociale che unì il senso religioso alla necessità di ordine pubblico, contribuendo in modo decisivo alla trasformazione della capitale borbonica. A lui si devono molte iniziative che hanno lasciato un segno profondo e visibile ancora oggi: dall’introduzione delle edicole votive nei quartieri popolari alla diffusione domestica del presepe napoletano, fino alla nascita del Real Albergo dei Poveri.

Un uomo tra il popolo e il re

Gregorio Maria Rocco incarnò alla perfezione il ruolo di “mediatore” tra la monarchia e il popolo. Lo storico Alexandre Dumas, nella sua celebre opera I Borboni di Napoli, lo descrive come l’uomo del popolo presso il re e l’uomo del re presso il popolo

. Alto, robusto e instancabile, il frate era conosciuto per la sua dedizione ai poveri e per il coraggio con cui affrontava le ingiustizie. Dove non arrivavano le parole, raccontano le cronache, interveniva con il suo bastone, convertendo a suon di legnate molti guappi e delinquenti recidivi.

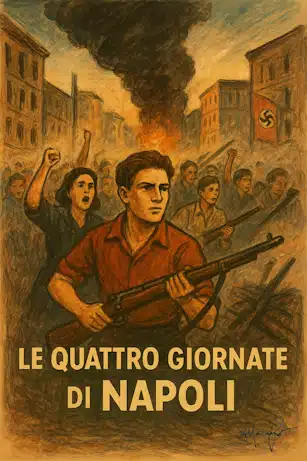

Napoli nel Settecento era una città complessa e in continua trasformazione. Le crisi economiche, le eruzioni del Vesuvio, le carestie e le epidemie come la “febbre putrida” avevano messo in ginocchio la popolazione. Eppure, in questo scenario difficile, Gregorio Maria Rocco trovò il modo di proporre soluzioni concrete e durature.

Lotta al crimine e nascita delle edicole votive

Uno dei problemi più gravi della Napoli borbonica era la sicurezza urbana. Con il calare della sera, le strade diventavano teatro di aggressioni e furti. I criminali tendevano corde da un lato all’altro dei vicoli per far cadere i passanti e derubarli: un espediente noto come “funa ’e notte”. Per contrastare la delinquenza, nel 1754 Carlo III ordinò l’installazione di pali per l’illuminazione pubblica. Ma i lampioni venivano sistematicamente distrutti dai malviventi.

Fu allora che il re si rivolse al frate domenicano, certo della sua influenza sul popolo. Gregorio Maria Rocco concepì un piano semplice ma geniale: acquistò centinaia di immagini sacre e croci, collocandole nei punti più pericolosi dei quartieri popolari. Ogni immagine era accompagnata da un lume, la cui manutenzione venne affidata agli abitanti del posto. Nessun delinquente avrebbe mai osato danneggiare un oggetto sacro, e così i lumi rimasero intatti.

L’iniziativa non solo migliorò la sicurezza cittadina, ma diede origine a un fenomeno culturale e religioso che avrebbe plasmato l’identità urbana partenopea: le edicole votive. Ancora oggi, passeggiando nei vicoli della Sanità, di Pontenuovo o del Cavone, è possibile ammirare queste piccole architetture popolari che raccontano secoli di devozione e di vita quotidiana.

Carità e opere sociali

L’azione di Gregorio Maria Rocco non si fermò alla sicurezza. In un’epoca segnata da miseria e disuguaglianze, egli si batté per i diritti dei poveri e degli emarginati. Con la sua influenza convinse Carlo III a istituire il Real Albergo dei Poveri, un gigantesco complesso destinato ad accogliere indigenti, orfani e malati, che divenne uno dei più grandi edifici assistenziali d’Europa.

Allo stesso modo, mosso dalla compassione per le famiglie rovinate dal gioco d’azzardo, persuase Ferdinando IV a promulgare un editto che bandiva i giochi clandestini e creava un Banco di prestito per i bisognosi, finanziato con i proventi delle lotterie lecite. Questo approccio, innovativo e pragmatico, trasformò profondamente il tessuto sociale di Napoli.

Il presepe domestico: fede e creatività

Altro merito di Gregorio Maria Rocco fu quello di portare il presepe dalle chiese alle case dei napoletani. Convinto che la sacra rappresentazione potesse rafforzare la fede e l’unione familiare, incoraggiò il popolo a costruire presepi domestici. La sua passione contagiò la corte: Carlo III, la regina Maria Amalia e l’aristocrazia fecero a gara per allestire scenografie sempre più elaborate.

Il presepe divenne così un’opera d’arte: non più la semplice grotta di Betlemme, ma un microcosmo urbano che riproduceva la Napoli settecentesca con le sue botteghe, i suoi mestieri e la sua vivace umanità. La crescente domanda di statue e scenografie favorì la nascita di vere e proprie scuole artistiche e di famiglie di artigiani, come quelle che ancora oggi popolano San Gregorio Armeno.

Un’eredità che vive nel tempo

Gregorio Maria Rocco morì nel 1782, “sazio di giorni” e circondato dall’affetto del popolo e della corte. La sua figura rappresenta un modello di santità concreta, capace di tradurre la fede in azione sociale. Il suo lascito è ancora visibile nei dettagli più autentici di Napoli: nelle edicole che illuminano i vicoli, nei presepi che ogni Natale raccontano una storia e nell’idea di città come comunità solidale.

In un’epoca di crisi di valori e disuguaglianze crescenti, la sua lezione rimane attuale: la vera carità non è mai astratta, ma si misura nella capacità di cambiare la vita delle persone. Gregorio Maria Rocco lo fece con fede e intelligenza, lasciando un’impronta indelebile nella storia di Napoli.