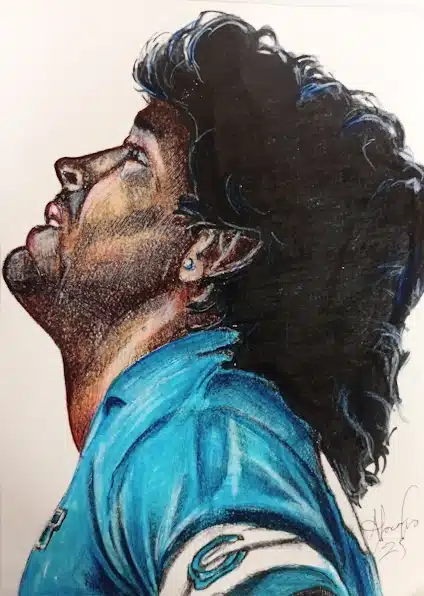

scultore del sentimento: tra barocco e rococò napoletano

Nel vivace panorama artistico napoletano del Settecento, tra nomi rinomati e volti emergenti, spicca con discrezione Matteo Bottigliero: uno scultore che, seppur meno celebre dei grandi maestri, ha saputo coniugare tradizione barocca e slancio rococò con rara sensibilità.

Attivo a Napoli tra la prima metà del XVIII secolo e la metà dello stesso, Bottigliero rimane un personaggio avvolto nel mistero per la scarsità di fonti biografiche. Eppure, il suo lascito – una manciata di opere documentate – ne fa un interprete autentico del Barocco meridionale al tramonto.

All’inizio della sua attività,

probabilmente formato nell’ambiente di Lorenzo Vaccaro, realizzò busti e statue che mostrano l’influsso di Cosimo Fanzago nella resa realistica dei volti. Col tempo, però, il suo stile si evolve verso un gusto più decorativo: le figure si fanno più stilizzate e gli atteggiamenti assumono un pathos accentuato, giocato su contrasti luministici. Ne sono esempi la statua di San Matteo sulla facciata del Duomo di Salerno e il gruppo del “Cristo e la Samaritana” nel chiostro di San Gregorio Armeno a Napoli.Un’altra anima dell’artista emerge nelle piccole sculture in legno – pastori da presepe – in cui probabilmente sperimentò modelli di ceto e “affetto” che poi applicò anche nelle grandi opere. Ma è nella decorazione la sua vera cifra distintiva: le volute complesse e le tarsie policrome create per la chiesa della Trinità delle Monache (1737), oggi al Museo di Capodimonte, ne rivelano il talento per il fregio ornamentale.

Ancora più sontuosa è la proliferazione di figure e motivi nella guglia dell’Immacolata in Piazza del Gesù Nuovo (1747-51), eseguita insieme a Francesco Pagano su disegno di Giovanni Genuino.

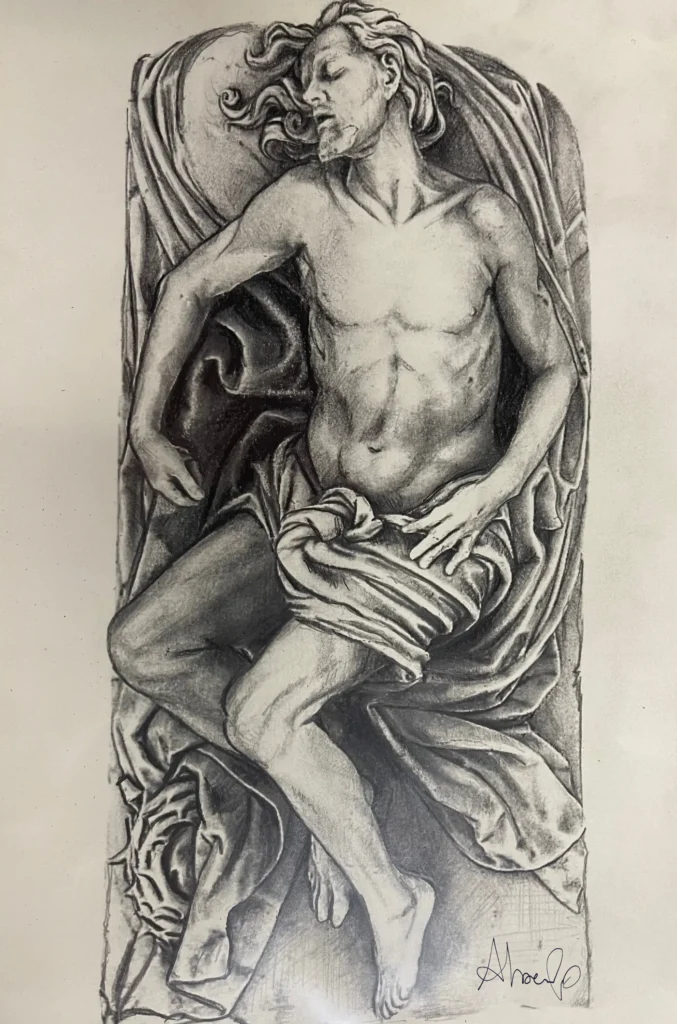

Il Cristo deposto

Tra le gemme custodite nel Duomo di Capua si trova il “Cristo deposto” (1724), forse la sua opera più intensa. Qui Bottigliero scolpisce un Cristo disteso su un basamento, avvolto in un sudario che cade con pieghe quasi palpabili. Non si tratta del lirismo ovattato di Giuseppe Sammartino nel celebre “Cristo Velato”, ma di un’essenzialità che mette in primo piano l’umanità di Gesù morto: un memento doloroso e insieme un invito alla riflessione sul sacrificio. Sebbene non raggiunga l’estrema finezza tecnica del velo sammartiniano, la resa del drappeggio testimonia la maestria dell’artista e il suo modo di fondere concretezza e poesia.

Matteo Bottigliero

(Castiglione dei Genovesi 1684 – Napoli 1757) percorre dunque, con passo personale, il filone berniniano del Barocco napoletano, lasciandoci opere rare ma cariche di fascino. Dal naturalismo fisionomico dei primi busti alla decorazione trifide dei grandi monumenti, fino al “Cristo deposto” che squarcia il marmo per parlare al cuore, la sua scultura ci parla di un’epoca di passaggi e di confluenze stilistiche. Scoprire Bottigliero significa aprire una finestra su un Settecento meno celebrato ma non per questo meno ricco di sorprese.