La notte dell’8 settembre, durante una violenta burrasca sul mare di Napoli, fra Bernardino si trovava a pregare nella grotta sotto la collina di Posillipo. La pioggia e il vento scuotevano il costone di tufo, quando all’improvviso comparve una donna con un manto azzurro, inzuppato d’acqua, e con un solo calzare.

Alla domanda del frate su chi fosse, la donna rispose:

“Sono la Vergine Maria, abito questi luoghi. Sono bagnata perché ho appena salvato dei pescatori in mare.”

Subito dopo scomparve, ma la tempesta cessò. Poco dopo, i pescatori approdarono trafelati alla spiaggia di Mergellina e portarono al frate una scarpetta da donna ricamata con un sole radioso. Raccontarono che la Madonna li aveva soccorsi e che aveva smarrito una scarpetta durante il miracolo.

Seguendo delle impronte bagnate, Bernardino e i pescatori iniziarono a scavare nella grotta. Con grande stupore, trovarono una statua della Vergine Maria ancora umida di pioggia, priva di uno scarpino. Così, secondo la tradizione, iniziò il culto della Madonna di Piedigrotta e la futura costruzione del santuario a lei dedicato.

Dalle origini pagane al culto mariano

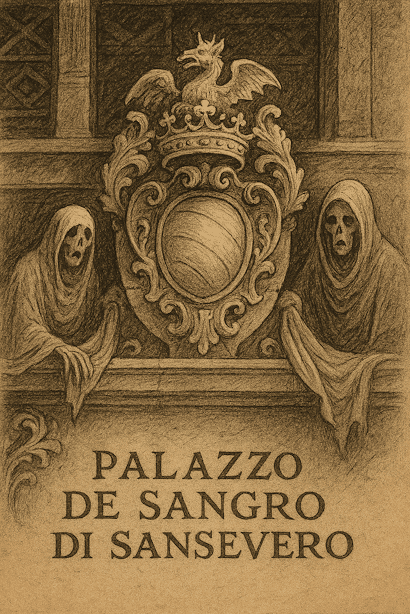

Il luogo dove oggi sorge la chiesa di Piedigrotta ha radici molto antiche. Lo scrittore latino Petronio, nel Satyricon, racconta che nel I secolo lo spazio davanti alla Cripta Neapolitana – ingresso ai Campi Flegrei – era dedicato a Priapo, simbolo della sessualità maschile e della fecondità della natura.

Qui si celebravano le falloforie, processioni in onore di Priapo e Dioniso, con carri rituali, canti, balli sfrenati e orge sacre. Con l’arrivo del cristianesimo, queste tradizioni furono sostituite da riti mariani: al posto del sacello pagano fu costruito un piccolo tempio dedicato alla Vergine Odigitria, “colei che indica la strada”.

In questo modo, la festa pagana lasciò il posto a una processione cristiana che conservava però l’anima popolare, fatta di musica e danze.

La crescita del culto della Madonna di Piedigrotta

La devozione alla alla Madonna di Piedigrotta si accrebbe nei secoli; in un documento del 1207 leggiamo che la piccola cappella era già stata trasformata in una chiesa con annesso ospedale per i pellegrini. L’affluenza dei devoti era notevole se Boccaccio in una sua lettera, in dialetto napoletano, giurava invocando la “Madonna de pederocto” e Petrarca, nel 1359, teneva a ricordare il continuo afflusso dei marinai.

Tutte le dinastie succedutesi al potere nei secoli vollero abbellire e ingrandire il complesso: gli Angioini ingrandirono la fabbrica e le donarono la splendida scultura lignea policroma, di scuola senese, che ancora oggi possiamo ammirare. Gli aragonesi la trasformarono in un maestoso tempio rinascimentale e la fornirono di due chiostri (ora si proprietà dell’esercito).

Ma fu nel periodo Borbonico che la chiesa subì le maggiori trasformazioni e nello stesso periodo è da ricercare anche il mutamento della cerimonia religiosa celebrata dell’8 settembre in vera e propria festa popolare.

La festa di Piedigrotta: musica, processioni e spettacolo

La prima testimonianza certa della festa popolare risale al 1487, quando il cronista Leostello parlò di una celebrazione notturna tra il 7 e l’8 settembre in onore di Santa Maria della Grotta.

Sotto i Borbone, Carlo III istituì la celebre Parata di Piedigrotta, a cui partecipavano i sovrani, la nobiltà, le forze armate e tutto il popolo. Luminarie, fuochi d’artificio, carri allegorici e bande musicali rendevano la celebrazione uno spettacolo seguito dai viaggiatori di tutta Europa.

Dal 1839 la festa si arricchì della Piedigrotta musicale, che consacrò la canzone napoletana classica. Il brano Te voglio bene assaje divenne un successo travolgente, e per oltre un secolo la manifestazione lanciò i più grandi classici della musica partenopea.

Piedigrotta divenne un “carnevale settembrino”: bambini in costume di carta, scherzi popolari come il famoso “cuppulone” (un enorme cono di carta calato sulla testa dei passanti), tammorre e trummettelle. Raffaele Viviani descrisse con vivacità l’atmosfera festosa nei suoi versi.

Dammo vuttate e pizzeche a tutt’ ‘e nenne belle; e po’, cu ‘e trummettelle l’avimm’ ‘a ‘ncuità.

E mentre ‘e sceme sonano tammorre e caccavelle nuje tutt’ ‘e sacchetelle l’avimm’ ‘a pulizza’.

Passerammo na bella notta sott’ ‘a grotta ‘ e Piererotta tra ‘e gguaglione ca vanno a ffrotte cu ‘o frastuono e cu ‘o votta votta.

Avvistanno na traccagnotta, ogneduno lle dà na botta; chi s’ ‘s tira e chi s’ ‘s votta: nne facimmo na carnacotta.

Novità: la festa rinata nel 2025

Dopo venticinque anni, Napoli riscopre la sua festa di Piedigrotta in tutta la sua grandezza. Dal 1° settembre al 17 ottobre 2025, grazie al sostegno della Regione Campania e di Scabec (con i fondi Coesione Italia 21/27), la città torna a vivere un rito antico fatto di devozione, cultura, spettacolo e memoria comunitaria.

Tutte le serate della rassegna offriranno musica, reading, spettacoli, performance artistiche diffuse nei quartieri e nelle parrocchie, per far rivivere le pratiche popolari: luminarie, Volo dei cardellini, la Serenata alla Madonna, i Nove Sabati. C’è un intento forte: non solo celebrare, ma far conoscere alle nuove generazioni e risvegliare la memoria collettiva.

Resta la leggenda della Madonna e la memoria di una delle feste più amate e identitarie di Napoli, simbolo della sua anima popolare, religiosa e musicale.