Il pittore e poeta Adrian Wolfgang Martin, nel 1969, scrisse un libro intitolato “Giano di Napoli, realtà e mito”. Il culto del dio bifronte come paradigma per comprendere il carattere dei partenopei, sospesi ma in equilibrio tra bestemmia e preghiera, tra male e bene, tra paradiso e abisso. La divinità dalle due facce contrapposte guarda contemporaneamente in direzioni opposte per incarnare la contraddittorietà di una realtà cittadina che spesso sfugge o è di difficile comprensione.

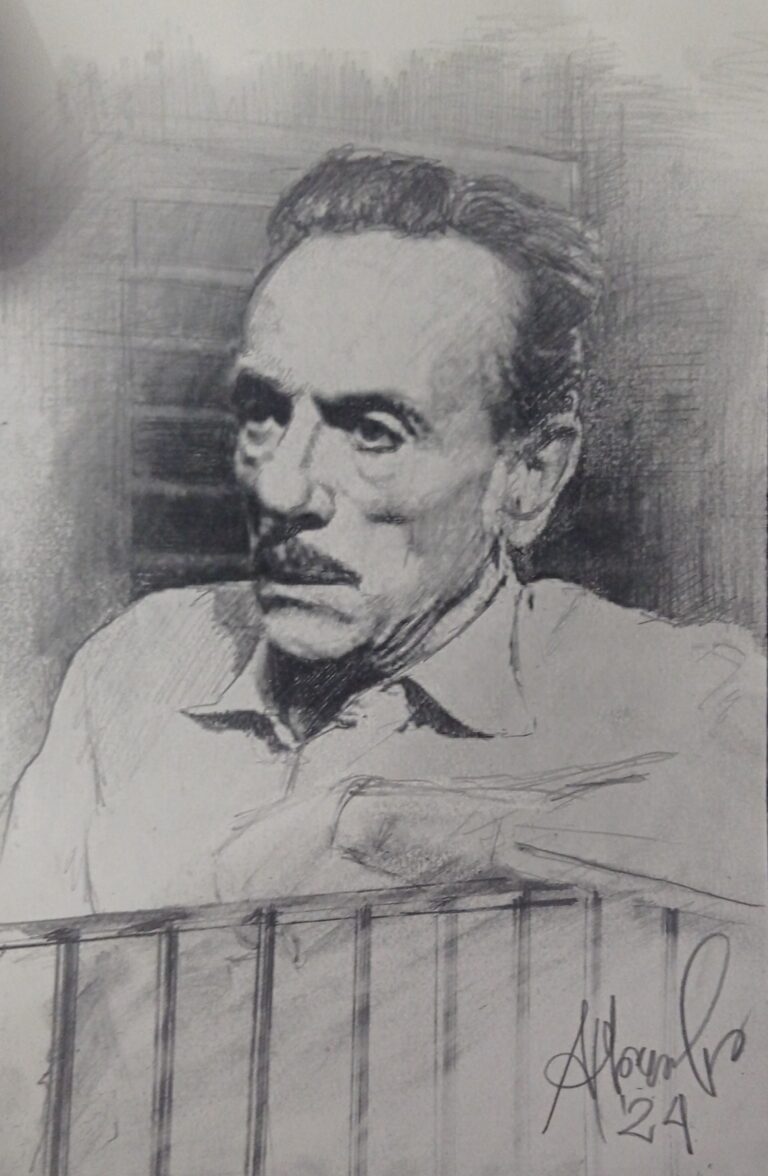

Viviani cantore del popolo

La rumba de scugnizzi, ca s’abballa a tutte pizze eccetera, inizia così il ritornello di una delle canzoni napoletane più conosciute. Ad un ascolto affrettato le immagini evocate si potrebbero paragonare ad un patinato acquerello di Migliaro, ad un decadente racconto borghese di Matilde Serao, ma l’autore è quel Raffaele Viviani che meglio di altri ha saputo raccontare il popolo napoletano, il suo spirito doppio sempre in bilico tra allegrezza e tragedia.

Questo celebre brano è tratto dall’opera teatrale “L’ultimo scugnizzo” del 1932 dove Viviani ci racconta le vicende di Ntonio, giovane di strada che ha voglia di cambiare il suo destino. Abbandonate le cattive compagnie trova lavoro presso un avvocato ed è pronto a sposare la sua compagna Maria in attesa di un bambino, facendo di essa una donna onesta e scongiurando il pericolo che nasca un altro figlio di N.N. col destino già “segnato nelle carte”.

Tutto sembra orientato verso un meritato lieto fine ed invece, come diceva Honoré de Balzac “alle volte anche una provetta attrice può sbagliare una battuta. Questo succede nella finzione del teatro figuriamoci nella realtà, dove il destino abbatte il tuo castello di carte, le rimescola e ti serve una mano perdente“.

Ntonio porta la sua esperienza di strada nel mondo dell’avvocato, gli risolve casi intricati e complicazioni familiari e, mentre sembra andare tutto per il meglio nella vita dell’ex scugnizzo ormai praticante legale, il figlio atteso muore prematuramente. La dura batosta riporta il protagonista verso la sua vecchia vita fatta di espedienti, fino a finire ingiustamente incarcerato. Il messaggio che arriva è questo: non esiste redenzione, non v’è mutamento sociale possibile per gli umili, condannati a vivere eternamente negli stenti.

La rumba de scugnizzi, collocazione nell’opera

La rumba de scugnizzi è incastonata, come una gemma, nel finale del secondo atto, quando la vita sembra ancora poter essere cambiata. La scena è ambientata a Vico lepri ai Ventaglieri, nei pressi della casa dell’avvocato Razzulli presso cui l’ex scugnizzo è impiegato. Nello slargo sotto il costone tufaceo di corso vittorio Emanuele, dove attualmente insiste il Parco urbano dei Ventaglieri. Gli amici d’infanzia e Ntonio improvvisano questo scatenato ballo per rievocare la loro infanzia vissuta in strada. La rumba, prima danza latino-americana nasce nell’isola di Cuba dalle fusioni delle musicalità tribali degli ex schiavi africani con le sonorità andaluse del flamenco. Il ritmo sincopato è dato dagli strumenti di facile reperibilità come tamburi di latta, claves (bastoncini di legno) e maracas (in origine zucche svuotate riempite di semi e pietrisco).

Le nuove sonorità arrivano a Napoli grazie ai marinai dei bastimenti intercontinentali e si impongono nelle classi meno abbienti della città grazie alla similitudine con le nostrane musiche popolari . Viviani, attento osservatore del mondo degli ultimi, adotta la rumba e la ripropone in una magnifica opera di sincretismo con la canzone napoletana, sottolineando la forte valenza erotica del ballo facendo citare al protagonista Sergej Voronoff, sessuologo e chirurgo famoso negli anni venti per il suo controverso metodo di ringiovanimento maschile, consistente nell’innesto di testicoli di scimmia.

La virtuosa metrica

Ottanta versi liberatori come le urla dei venditori ambulanti, che magnificano la loro merce attraverso richiami antichi, una miniera d’oro per gli studiosi del lessico napoletano d’inizio ‘Novecento. La rumba de scugnizzi è un grande esempio del virtuosismo metrico e verbale dell’autore stabiese. La composizione libera dei versi (senari, settenari, ottonari, trisillabi) serve a riprodurre l’innumerevole pluralità di presenze e voci nel mercato. La rima è senza schema fisso (sono presenti sia rime baciate o consonanze all’interno di un verso). Numerose sono anche le figure retoriche: anafore, epifore, allitterazioni, paronomasie. Espediente usato per aumentare e la musicalità e lo studiato caos del mercato cittadino.

Viviani rappresenta una eccezione non solo per la letteratura italiana del suo tempo ma anche per quella europea. Infatti mentre altrove ci si scongiura a “non chiederci la parola” (Eugenio Montale) e si grida all’auto isolamento per incomprensione (Samuel Beckett), Viviani non solo recupera il significato nominalistico della parola ma ne crea altre, attraverso l’onomatopea, per riuscire a farsi comprendere anche da chi non conoscendo la lingua ne capisce le sensazioni. A questo proposito Peppe Barra parla di “parola sanguigna, parola vissuta, atta alla comunicazione”. Secondo il drammaturgo la parola è il grimaldello per scardinare le incomprensioni, allentare i conflitti, combattere le lotte di classe, far si “ca ‘o sazio crede ‘o riuno”.

Antonio Nacarlo

Hi, this is a comment.

To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.

Commenter avatars come from Gravatar.

Viviani aveva intuito, con sorprendente anticipo, che le culture marginali possedevano già gli anticorpi per sopravvivere all’omologazione attraverso l’ibridazione creativa.

Ogni volta che torno a leggere di questi argomenti, mi trovo a pensare che forse la vera letteratura non è mai quella che aspira all’universale attraverso l’astrazione, ma quella che raggiunge l’universale attraverso la più radicale particolarità. La rumba degli scugnizzi è infinitamente più globale di qualsiasi aspirazione cosmopolita proprio perché è così disperatamente, ostinatamente locale.

Grazie mille Raffaele,

[…] suo lavoro, e in particolare nelle sue interpretazioni di Raffaele Viviani, Taranto dimostra come il teatro possa essere al tempo stesso documento sociale, esercizio formale, […]