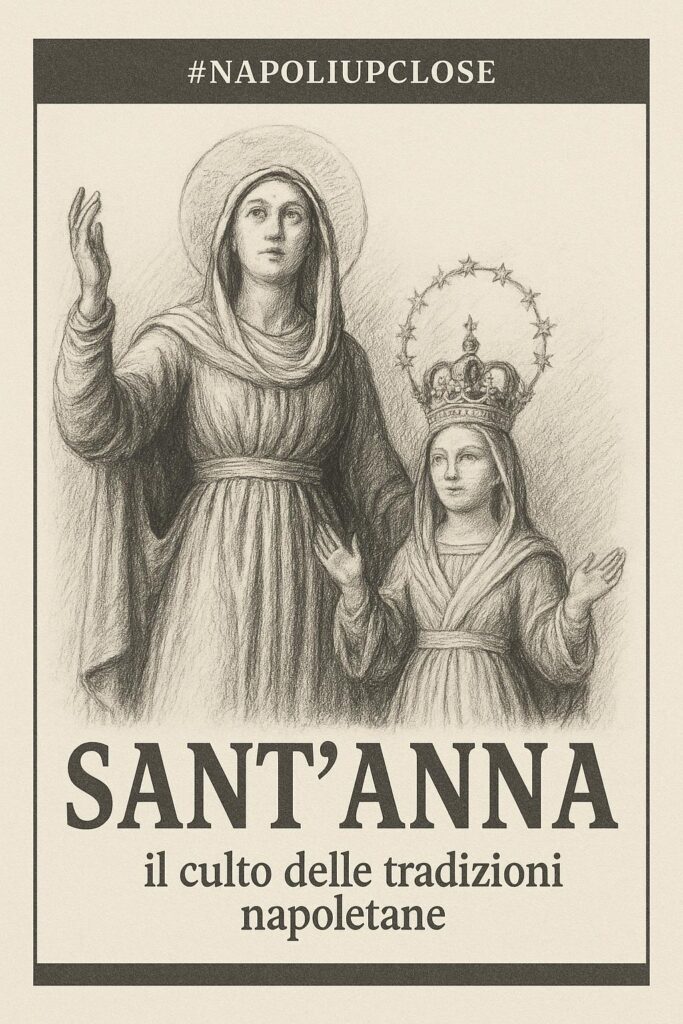

il culto della Madre tra mito, fede e tradizione napoletana

In Campania, e in particolare a Napoli, il culto di Sant’Anna, madre della Vergine Maria, ha radici che affondano ben oltre il cristianesimo. È un culto antico, intimo e potente, che si lega al ciclo della vita, della maternità, della fertilità e della rinascita. Ma ciò che rende questo culto così profondamente partenopeo è il sincretismo che lo attraversa: dietro il volto cristiano di Sant’Anna si intravede, con chiarezza, il riflesso delle antiche divinità pagane, soprattutto Demetra e la figlia Persefone, le dee della terra e del ciclo delle stagioni.

‘A Vecchia putente

Nel mondo cattolico, Sant’Anna è la madre della Madonna e la nonna di Gesù. È l’archetipo della matriarca, della madre sapiente, della nutrice. A lei si rivolgono le donne in cerca di figli, le partorienti, le madri ansiose. Nelle tradizioni popolari del Sud Italia, e in particolare a Napoli, Sant’Anna è venerata quasi come una presenza domestica, familiare, prossima.

Nel calendario liturgico, la sua festa cade il 26 luglio, ma in Campania, in località come Ischia, Lettere, Boscoreale, Torre Annunziata e in alcuni quartieri di Napoli, i festeggiamenti si prolungano con riti, fuochi pirotecnici, benedizioni delle partorienti, processioni a mare e canti che mescolano sacro e profano.

Le divinità del ciclo eterno

Prima di Sant’Anna, però, c’erano altre madri. E Napoli, città che custodisce strati di culture sovrapposte, non ha dimenticato. Nel mito greco, Demetra è la dea della terra, del grano, della fertilità. Quando la figlia Persefone viene rapita da Ade e condotta nell’Ade, Demetra piange e la terra si inaridisce. Solo quando Persefone può tornare ciclicamente in superficie, la terra rifiorisce. È un mito che spiega le stagioni, ma è anche una narrazione potentissima sull’amore materno, la perdita e il ritorno.

Non è un caso che i Misteri Eleusini, riti segreti dedicati a queste dee, si svolgessero proprio nell’antica Grecia meridionale, in contesti molto simili a quelli campani. Il legame tra madre e figlia, tra natura e morte, tra assenza e resurrezione, diventa la base simbolica di un culto che il cristianesimo saprà riconvertire, pur mantenendone le strutture profonde.

Il sincretismo campano

Con l’arrivo del cristianesimo, la figura di Demetra non scompare, ma si trasfigura. La Madre Terra diventa Sant’Anna, custode della genealogia sacra, mediatrice tra il divino e l’umano, colei che prepara il corpo della Vergine per accogliere il Salvatore.

Allo stesso modo, Persefone, giovane dea rapita e restituita, che conosce la morte ma ritorna alla vita, sembra trovare echi nella figura di Maria: anche lei giovane, anche lei “visitata” dal mistero, anche lei legata a un destino che supera la morte.

Il culto di Sant’Anna, quindi, non è solo cristiano: è una sovrapposizione armonica di simboli. È Demetra che insegna a coltivare la terra, ma anche Sant’Anna che veglia sul parto. Persefone che ritorna alla luce ogni primavera, ma anche la Madonna che partorisce la luce del mondo. È un femminile sacro, custodito da secoli nella memoria popolare.

Le statue e i simulacri

In molte delle chiese storiche campane dedicate a Sant’Anna, la venerazione passa attraverso le statue: grandi simulacri in legno o cartapesta, spesso vestiti con abiti in stoffa e corone d’argento, che occupano un posto centrale nell’altare o vengono portati in processione. Questo elemento iconico e tangibile della devozione popolare conferma il legame arcaico che Sant’Anna mantiene con i culti precedenti.

Il suo simulacro, infatti, richiama per struttura e funzione quelli delle antiche dee madri, in particolare Demetra, la signora dei raccolti, anch’essa raffigurata spesso con la figlia al fianco. È nella materialità della statua, nella sua corporeità sacra, che si rivela il processo di sincretizzazione: l’antico culto pagano non viene cancellato, ma trasfigurato e integrato nel cristianesimo attraverso forme visive familiari e rassicuranti.

Il culto oggi

Ancora oggi, nelle chiese a lei dedicate, Sant’Anna viene invocata con fiducia:

“Vecchia putente, Mamma vergine da Maronna, ‘a Te niente è negato da lu’ Santissimo Giesù Cristo…”

dicono le donne napoletane. Le candele si accendono, i nomi delle figlie e dei nipotini si ripetono. E nei mercatini che si affollano nei giorni della festa, tra luminarie e madonnelle votive, si respira un’atmosfera antica, quasi pagana, dove la religione si fonde con il mito.

Questo legame profondo tra fede e terra, tra archetipo e devozione, è uno dei tratti più potenti della spiritualità napoletana, che sa essere cristiana senza dimenticare il mito, e popolare senza perdere profondità