Napoli, centro storico, tra vicoli stretti e l’odore persistente di frittura, motorini sfrecciano tra bancarelle improvvisate piene di ciarpame. Una fila di studenti brufolosi si dirige verso un liceo in stile eclettico, che stona nel contesto antico come un pugno in un occhio. Siamo in via dei Tribunali, e proprio davanti a noi si staglia un campanile romanico, come una quinta teatrale che incornicia la facciata imponente della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, leggermente arretrata rispetto alla strada per accentuarne l’effetto scenografico. A chiudere il quadro, una piccola costruzione rinascimentale in piperno: la Cappella del Pontano, con il suo prospetto decorato da lapidi in marmo bianco che creano un elegante contrasto.

Un’antica sovrapposizione di culti

La Basilica fu costruita nel 533 dal vescovo Pomponio, proprio sopra i resti di un tempio romano dedicato a Diana. Fu il primo edificio di culto a Napoli dedicato a Maria, madre di Cristo. In quel periodo, la Chiesa cercava di sostituire i culti pagani con quelli cristiani, ma non fu un passaggio indolore. Le fonti raccontano che ancora nel VII secolo, dentro le mura di Neapolis, si celebravano riti in onore degli dei olimpici. In particolare, il culto lunare della dea Diana sopravviveva proprio nell’area della Basilica, mantenuto vivo da un gruppo di sacerdotesse chiamate “dianare”, termine che nel dialetto napoletano si trasformò in “Janare”, ovvero streghe.

La leggenda della scrofa

Secondo una leggenda, una scrofa gigantesca infestava la zona, rendendo difficile il passaggio e terrorizzando i residenti. Si pensava fosse una creatura demoniaca evocata dalle janare contro i cristiani. Il vescovo Pomponio fu chiamato per esorcizzarla. Quella notte, sognò la Madonna che gli indicò come scacciare la bestia: doveva trovare una pietra con una croce incisa, avvolta in un panno azzurro tra le rovine del tempio, e mostrarla alla scrofa. Così fece, e la creatura scomparve. In cambio, la Vergine gli chiese di costruire una chiesa in suo onore. E così nacque la Basilica, mentre la scrofa e le sacerdotesse furono cacciate.

Tracce di un passato pagano

La scrofa, in realtà, era un animale sacro a Diana. Un bassorilievo e una scultura di suino, provenienti dal tempio, furono riutilizzati come decorazioni del campanile romanico e rimasero visibili fino al XVII secolo. Fino al 1625, l’abate della Basilica donava al vescovo un maiale, che veniva arrostito su un falò dopo essere stato cavalcato da un fantoccio in un rituale di scherno. Da questa tradizione nasce l’espressione napoletana “mettere n’copp ‘a nu puorco”, ovvero esporre qualcuno al pubblico ludibrio.

Il Museo Lapis: un viaggio nel sottosuolo

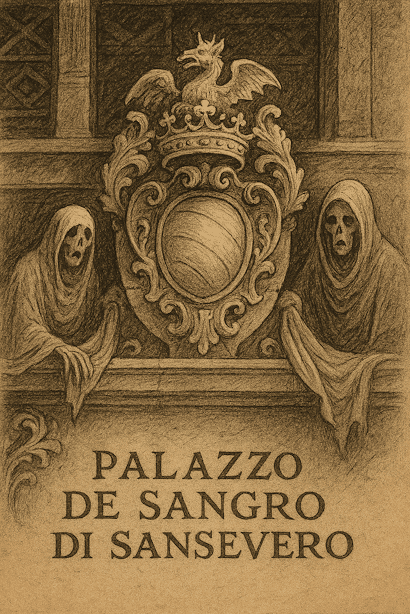

Per seguire davvero il filo rosso della storia, bisogna scendere sotto la Basilica. Oggi, grazie ai fondi UNESCO, ospita il Museo Lapis, che ha restituito vita a un edificio storico abbandonato. A dieci metri di profondità si trovano pavimenti e strutture murarie antiche, mosaici romani e resti del citato tempio di Diana. Tra i reperti, una lapide funeraria appartenente al filosofo e alchimista tedesco Alexander Andreas, morto nel 1593. Rettore dell’Università di Ratisbona, studiò la dinamica dei fluidi e l’uso degli acidi in pieno Rinascimento, anticipando di un secolo le ricerche di Raimondo di Sangro, la cui casa è collegata alla Basilica da un tunnel sotterraneo decorato con simboli templari.

L’acquedotto greco-romano

Scendendo fino a 35 metri sotto terra, si possono visitare i cunicoli dell’antico acquedotto greco-romano, che sfociano in cisterne pluviali usate per distribuire l’acqua in tutta la città. Un’opera ingegneristica straordinaria che testimonia l’avanzata civiltà della Neapolis antica.

I Munacielli e il sottosuolo della Pietrasanta

La figura del Munaciello, radicata nel folklore napoletano, è spesso associata ai pozzari: operai specializzati nella manutenzione dei pozzi e delle cavità sotterranee. Grazie alla loro statura minuta e alla profonda conoscenza del sottosuolo urbano, questi uomini potevano accedere facilmente alle abitazioni attraverso passaggi nascosti. La Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, con i suoi cunicoli e le gallerie dell’antico acquedotto greco-romano rappresenta uno dei luoghi dove questa tradizione trova riscontro concreto.

La Bella ‘Mbriana

Accanto al Munaciello, un’altra figura del folklore napoletano legata al luogo è la Bella ‘Mbriana. Considerata lo spirito protettivo della casa, il suo nome deriverebbe da “meridiana”, simbolo del sole e della quiete domestica, oppure, secondo alcune interpretazioni, da una traslazione della “sacerdotessa di Diana”, in riferimento al culto precristiano presente nell’area della Pietrasanta. La sua presenza, associata alla luce e all’armonia, si contrappone alle ombre dei cunicoli sotterranei, ma ne condivide la dimensione invisibile e silenziosa. In questo senso, la Bella ‘Mbriana rappresenta un ulteriore tassello del patrimonio immateriale che circonda la Basilica e i suoi ambienti ipogei, dove mito, culto e memoria si intrecciano.

Pochi luoghi al mondo racchiudono così tanta storia, così tante storie, in pochi metri quadrati.

Antonio Nacarlo

Complimenti, l’articolo è davvero interessante.

Grazie mille!