Le gabbie invisibili della società moderna

Come nella brutta trama di un romanzo distopico, noi esseri umani viviamo dentro gabbie invisibili. Sbarre sottili ma robuste si chiamano disinformazione, omissione, opportunismo mediatico e omertà. Questi meccanismi ci precludono l’accesso alla verità, impedendoci di comprendere la realtà che ci circonda.Molti si sono assuefatti a questa condizione, sopravvivendo senza più interrogarsi sul senso della propria esistenza. Eppure, come ci ricorda il Vangelo di Giovanni, “la verità rende liberi”.

Gurdjieff e la ricerca dell’autenticità

Un ritratto inquietante della condizione umana è quello offerto da Georges Ivanovič Gurdjieff nei suoi Racconti di Belzebù a suo nipote. Secondo il filosofo armeno, l’uomo si identifica nei ruoli che è costretto a vivere: padre, impiegato, dirigente, disoccupato. Per ogni ruolo esistono comportamenti e pensieri codificati, che assorbiamo senza rendercene conto.Così, anche nei momenti più intimi, recitiamo copioni scritti da altri. Le nostre convinzioni sono spesso frutto di condizionamenti. Secondo Gurdjieff, l’inquinamento mentale è talmente diffuso che solo imparando a riconoscere la verità dentro di sé si può cominciare a guarire.

Cos’è il disinganno?

Il disinganno è un concetto chiave per comprendere questo risveglio. Potremmo definirlo come il contatto improvviso e spesso doloroso con una realtà diversa da quella immaginata. È il momento in cui si aprono gli occhi sulla fragilità della condizione umana.La frase scolpita sulla statua di Francesco Queirolo,

“Qui non vident videant”,

ovvero “Lasciate che coloro che non vedevano, vedano”, sintetizza questo passaggio simbolico dalla menzogna alla verità.

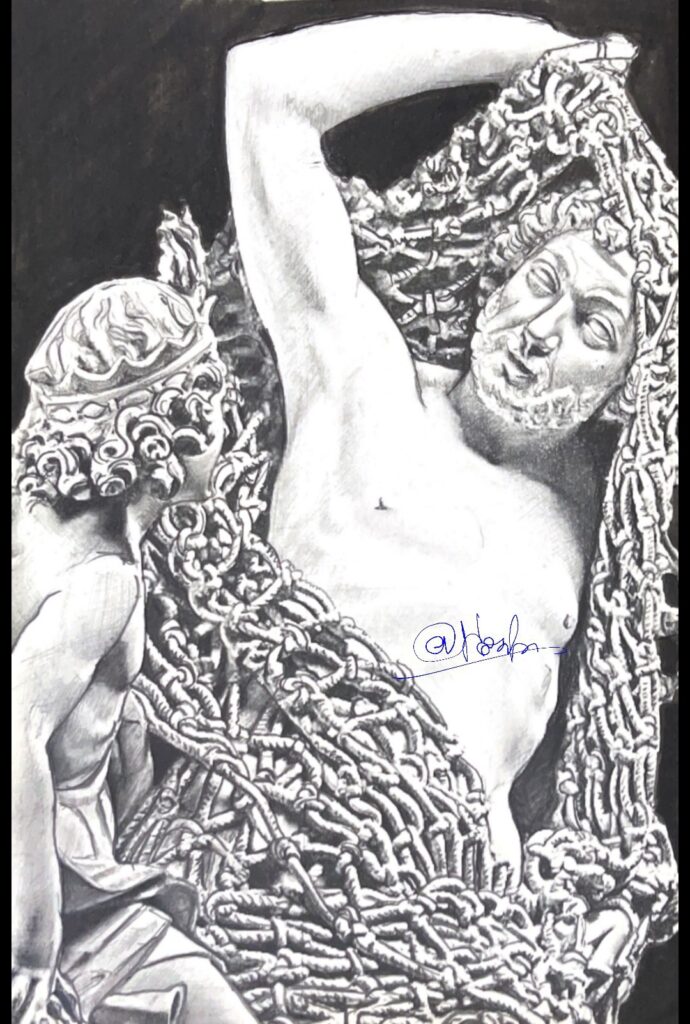

Il Disinganno di Queirolo: verità scolpita nel marmo

L’opera più celebre a incarnare visivamente il concetto di disinganno è la straordinaria scultura “Il Disinganno” di Francesco Queirolo, realizzata nel 1753 e custodita nella Cappella Sansevero di Napoli. Commissionata dal principe Raimondo di Sangro, la scultura raffigura un angelo che libera un uomo da una rete intricata.Quella rete rappresenta il peccato, l’ignoranza, la menzogna. Il gesto dell’angelo – o meglio, del genietto pagano, come suggerisce la fiamma sulla sua testa – simboleggia la liberazione grazie alla Ragione e all’intelletto umano.Accanto ai simboli religiosi, emergono elementi filosofici e laici: il globo calpestato diventa allegoria delle passioni terrene, mentre il libro aperto richiama il potere della conoscenza.

Händel e la musica del risveglio

Anche la musica barocca affronta il tema del disinganno. In particolare, l’oratorio “Il trionfo del Tempo e del Disinganno” di Georg Friedrich Händel, con libretto del cardinale Pamphilj, trasforma in suoni e parole il passaggio dalla vanità alla verità.I personaggi principali – Bellezza, Piacere, Tempo e Disinganno – si alternano in dialoghi e arie che raccontano il conflitto interiore tra apparenza e autenticità. La musica diventa lo specchio dell’anima, capace di far vibrare corde profonde e spingere alla riflessione.

L’arte come via verso la verità

La scultura di Queirolo e l’oratorio di Händel, pur così diversi nella forma, esprimono la stessa tensione: quella verso la verità, l’autenticità, il risveglio. In un mondo dove si recitano ruoli e si vive spesso al buio, l’arte diventa uno strumento di disinganno, un invito a togliersi le maschere e a guardarsi dentro.Solo così possiamo imparare a dire la verità, prima di tutto a noi stessi.

[…] che sia il principe Roberto Sanseverino che l’architetto fossero appassionati di musica, magia e culti esoterici. Secondo una delle ipotesi più suggestive (Mario Buonoconto, Napoli esoterica, 1996), quei strani […]

[…] pieghe quasi palpabili. Non si tratta del lirismo ovattato di Giuseppe Sammartino nel celebre “Cristo Velato”, ma di un’essenzialità che mette in primo piano l’umanità di Gesù morto: un memento […]