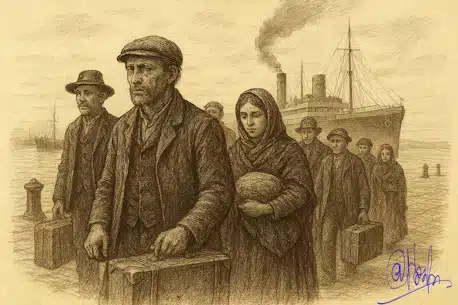

Il mare del golfo è scuro e silenzioso. Una scia di fumo si dissolve nell’aria tiepida mentre il piroscafo “Ercole” naviga sicuro verso Napoli. È la notte tra il 4 e il 5 marzo 1861, appena tredici giorni dopo la proclamazione del Regno d’Italia. La nave, appartenente alla compagnia Calabro-Sicula, ha lasciato Palermo da poco più di un giorno. A bordo, oltre all’equipaggio e a decine di passeggeri, viaggia un giovane ufficiale garibaldino, scrittore e idealista: Ippolito Nievo. Con lui, nelle stive, dieci casse di documenti e registri contabili destinati a far luce sui fondi della spedizione dei Mille.

L’Ercole è un vanto tecnologico per l’epoca, circa 45 tonnellate di stazza, costruito in legno e ferro rivettato, alimentato da caldaie a vapore. È il simbolo di una nuova era, capace di connettere rapidamente Sicilia e continente. Eppure quella notte, nel tratto di mare tra Capri e Punta Campanella, la modernità si trasforma in tragedia. Un boato, un bagliore improvviso, poi il nulla. La nave sparisce senza lasciare relitti né superstiti, inghiottita da acque profonde e da un silenzio che da oltre un secolo e mezzo alimenta ipotesi, sospetti e leggende.

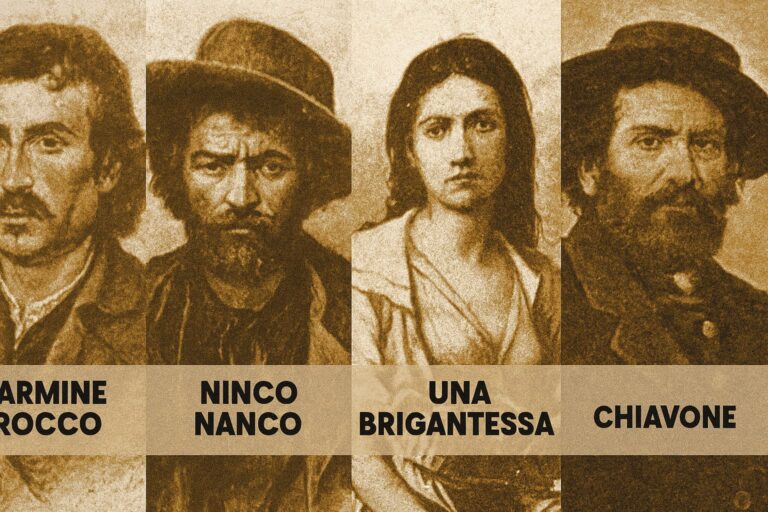

Nievo non è un passeggero qualsiasi. Nato a Padova, fervente mazziniano, è uno di quegli uomini che credono davvero in un’Italia nuova, libera, capace di riscattare i popoli. Ma ha imparato presto a diffidare. Durante la sua missione in Sicilia, incaricato da Garibaldi della gestione economica e logistica dei Mille, ha toccato con mano la distanza tra gli ideali e la realtà. Ha denunciato irregolarità, ha scoperto imbrogli negli stipendi, ha visto ufficiali gonfiare i contingenti per ottenere denaro in più. Non si è piegato, e le sue relazioni scritte, precise e puntigliose, hanno iniziato a circolare, preoccupando più di un notabile.

Nelle casse che lo accompagnano sull’Ercole ci sarebbero le prove di finanziamenti occulti, comprese — secondo alcune ricostruzioni successive — le diecimila piastre turche inviate dalla massoneria inglese per corrompere gli ufficiali borbonici e favorire lo sbarco di Garibaldi. Ci sono fatture, lettere, ricevute, denaro confiscato nelle banche, tutto accuratamente registrato. È materiale incandescente, capace di scuotere le fondamenta della nuova Italia appena nata. Per questo, quando la nave svanisce nel nulla, il sospetto si insinua subito: si è trattato di un incidente o di un’operazione pianificata per cancellare prove scomode?

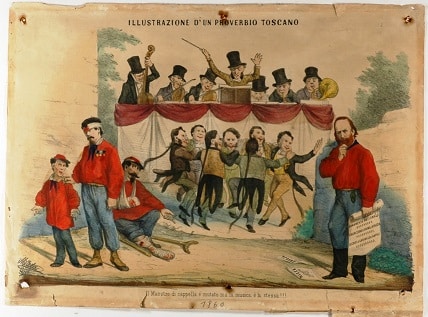

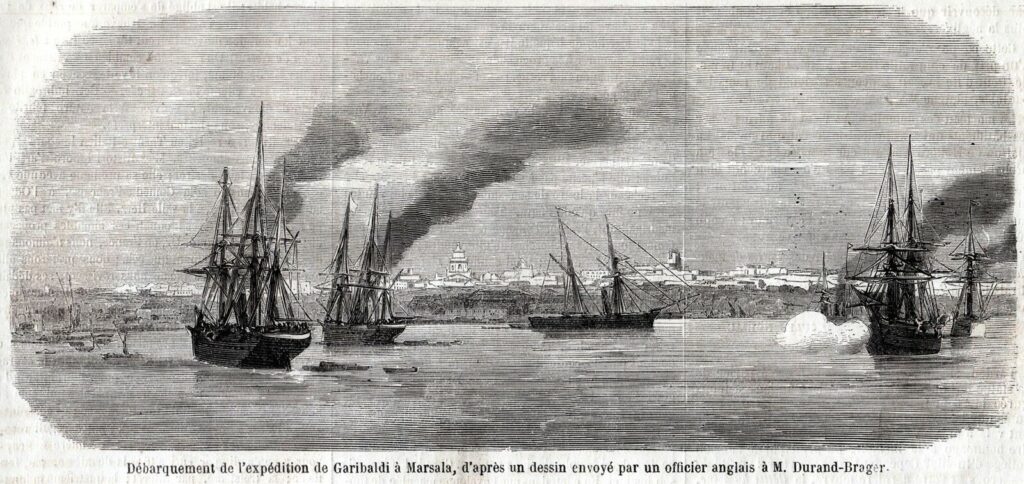

Il contesto internazionale non è meno torbido. La Gran Bretagna, che da tempo puntava a un’influenza diretta nel Mediterraneo, guardava al Regno delle Due Sicilie con fastidio. Già durante la guerra di Crimea i Borbone avevano irritato Londra con la loro neutralità, lasciando ai russi la possibilità di rifornirsi nei porti meridionali. Ancora più bruciante, per gli interessi britannici, era la questione delle miniere di zolfo siciliane, materia prima indispensabile per la polvere da sparo. Francesco II aveva tentato di rimettere in discussione il monopolio delle compagnie inglesi, e questo bastò perché i britannici scegliessero da che parte stare: sostenere i Savoia, apertamente con la flotta a Marsala, occultamente con finanziamenti e pressioni diplomatiche.

Nel racconto celebrativo che seguirà, la spedizione dei Mille sarà dipinta come l’eroica epopea di un popolo in rivolta. Ma lo stesso Nievo, nelle lettere alla sua amata Matilde Ferrari, descrive un’altra realtà: diffidenza, ostilità, piazze fredde davanti ai liberatori, popolazioni sospettose. “La rivoluzione non esisteva”, scriverà amaramente: era stata portata da fuori. E mentre lui annotava, denunciava e registrava, altri facevano di tutto per insabbiare.

L’Ercole, con il suo carico di uomini e di carte, non arriverà mai a destinazione. Di lì a poco, al largo di Punta Campanella, svanirà tutto. La cronaca ufficiale parlerà di esplosione delle caldaie, un incidente come altri che accadevano nei mari dell’Ottocento. Ma il mare, quella notte, non restituirà nulla: nessun cadavere, nessuna cassa, nessun pezzo di legno. Il silenzio diventerà parte del mistero.

Il naufragio che non lascia tracce

C’è qualcosa di insolito nella scomparsa dell’Ercole. Le esplosioni delle caldaie erano incidenti frequenti all’epoca, ma raramente senza lasciare resti. I naufragi, anche i più rapidi, disseminavano relitti lungo la costa. Qui, invece, non si trovò nulla: né corpi, né casse, né travi. Tutto svanito. E quando la cronaca diventa vuoto, la storia si piega alla suggestione.

Da allora si sono accavallate le ipotesi. Una parte degli studiosi sostiene la tesi tecnica: il piroscafo, carico oltre i limiti, avrebbe subito una catastrofe meccanica. Altri puntano il dito contro un sabotaggio orchestrato da chi non poteva permettere che quei documenti arrivassero a Napoli. In mezzo, una vasta zona grigia, dove si intrecciano ricostruzioni giornalistiche, memorie partigiane, studi storici e congetture complottiste.

Gli storici più critici parlano di un “primo grande mistero dell’Italia unita”. Giovanni Boccia sottolinea che proprio in quei giorni sparirono tutti i registri ufficiali relativi all’organizzazione dei Mille: trasporti, spese, incameramento dei beni pubblici del Regno di Napoli. È come se la storia si fosse chiusa con un colpo di spugna, cancellando non solo uomini ma anche la possibilità stessa di ricostruire con chiarezza il passaggio dal Regno delle Due Sicilie al nuovo Stato unitario.

Il mito e la verità

Benedetto Croce scriverà che il Regno delle Due Sicilie non cadde per implosione, ma “per urto esterno”. Paolo Macry ricorderà che gli errori borbonici furono meno gravi di quanto si racconta e che le gesta garibaldine meno fulgide di come il mito le tramanda. Ma un’Italia appena nata aveva bisogno di epopee, non di ambiguità. Il mito dei Mille doveva reggere, e ogni voce fuori dal coro rischiava di incrinare l’edificio.

Nievo, con la sua ostinata onestà, diventa allora figura tragica: soldato, poeta, contabile di un’impresa che lo aveva disilluso. Scriveva a Matilde Ferrari dei soprusi e delle diffidenze incontrate, della delusione per i compagni pronti ad arricchirsi più che a combattere. Aveva già deciso di tornare ai suoi libri, ma prima voleva che la verità fosse ascoltata. Portava con sé un diario personale, oggi disperso, dove annotava con precisione i flussi di denaro e le responsabilità. Quel diario non è mai stato ritrovato.

Il mare come archivio

Il mare, però, conserva. Lo scheletro dell’Ercole potrebbe giacere ancora oggi nelle profondità tra Capri e Punta Campanella. Ci sono state ricerche, ipotesi di localizzazione, persino progetti di esplorazione subacquea mai portati a termine. Ogni tanto qualcuno rilancia la possibilità di trovare il relitto e di chiarire, almeno in parte, il mistero. Ma il Mediterraneo è un archivio ostinato, che restituisce ciò che vuole, quando vuole.

Una nazione costruita sul silenzio?

Il mito dei Mille resta incrollabile nella memoria collettiva. Le scuole, i manuali, le celebrazioni lo hanno scolpito come fondamento dell’identità nazionale. Eppure, proprio alla sua origine, c’è un mistero che resiste. Chi aveva interesse a far sparire Ippolito Nievo e le sue carte? Fu solo un incidente o il primo atto di un’Italia nata anche attraverso omissioni e compromessi?

Guardando il mare da Punta Campanella, la domanda resta sospesa come le onde che continuano a infrangersi sugli scogli: è possibile costruire una nazione sulla menzogna? O la verità, sepolta come il piroscafo Ercole, prima o poi riemergerà a reclamare il suo posto nella Storia?