I disastri di Lombroso e l’eredità di un pregiudizio persistente

Il teschio di un bracciante calabrese, esposto come un trofeo scientifico in una teca del Museo “Cesare Lombroso” di Torino, è diventato l’epicentro di una lunga e simbolica battaglia tra Nord e Sud, tra scienza e umanità, tra memoria e rimozione.

Quel cranio, appartenente a Giuseppe Villella – un contadino povero, forse analfabeta, incarcerato per un furto minore e morto di tisi in carcere nel 1863 – divenne la “prova regina” della teoria lombrosiana: secondo il medico veronese, la fossetta occipitale mediana trovata su quel cranio era il marchio anatomico del delinquente per nascita. Non una semplice anomalia, ma la base pseudo-scientifica per una narrazione velenosa: i meridionali sarebbero inferiori per destino biologico.

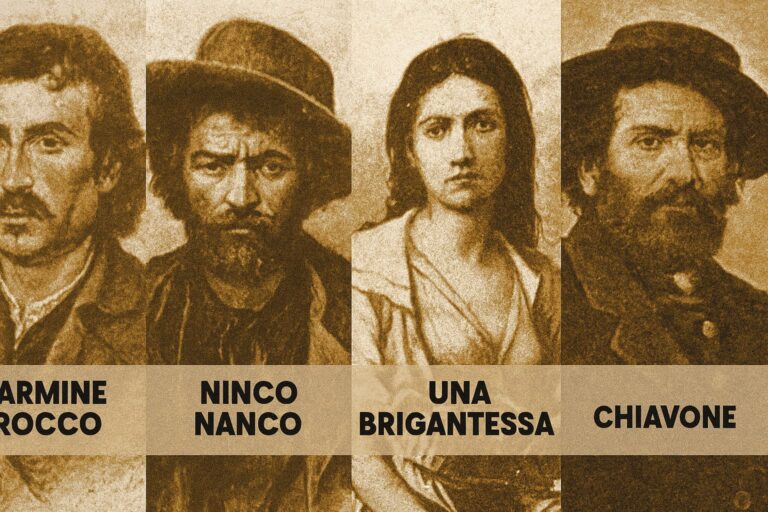

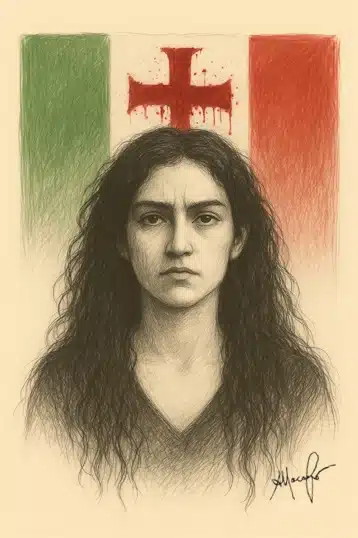

L’eco di questa teoria – oggi smentita dalla comunità scientifica, ma all’epoca accolta e rilanciata con entusiasmo – contribuì in modo decisivo alla costruzione del pregiudizio antimeridionale. Lombroso, insieme a suoi seguaci come Niceforo, descrisse il Sud post unitario non come una questione sociale da comprendere e risolvere, ma come una piaga da contenere: terra di barbari, briganti e criminali per natura.

Villella, nella vita, fu poco più di una nota a margine. Ma nella morte, e soprattutto nella dissezione postuma che ne fece Lombroso, divenne un monumento all’errore. O meglio: un simbolo di come la scienza possa essere distorta per giustificare un dominio culturale, politico e sociale.

La querelle legale

Nel 2009, il Museo di Torino è stato riallestito con l’intera collezione privata di Lombroso, compreso il cranio di Villella, esposto come “reperto di interesse culturale”. Ma dal piccolo comune di Motta Santa Lucia, in Calabria, è partita una battaglia durata oltre un decennio: riportare a casa quel cranio, per dare una sepoltura degna al proprio concittadino e chiudere simbolicamente una ferita aperta da più di un secolo.

In primo grado, il Tribunale di Lamezia Terme ha dato ragione al Comune. La Corte di Cassazione, però, ha ribaltato tutto: il teschio rimane al museo, in nome dell’interesse scientifico e storico. Poco importa se le teorie che lo hanno reso “interessante” sono oggi considerate prive di fondamento. Non conta che Villella non fosse un brigante, né un criminale. Non conta nemmeno che l’Università di Torino non abbia mai ottenuto legalmente quel cranio. Per la giustizia italiana, prevale il “valore culturale”.

Il pregiudizio come stigma

Questo non è solo un dibattito museale o giuridico. È una questione identitaria. È il nodo irrisolto della questione meridionale, trasformata da problema storico ed economico in un vizio congenito, ereditario. E quell’errore di Lombroso – con la sua aura di scientificità – è stato l’alibi perfetto per giustificare l’arretratezza del Sud e rafforzare la superiorità del Nord.

Gramsci, nel 1926, non fece nomi ma fu chiaro: “I meridionali sono stati descritti come esseri inferiori, semibarbari o barbari completi, per destino naturale.” Nessuno ignorava a chi si riferisse. Il Sud non era da aiutare, ma da sorvegliare. Le disuguaglianze non erano frutto di una storia coloniale interna, ma della “razza maledetta”, (come il titolo del saggio illuminante di Vito Teti).

E ancora oggi, nel 2025, l’ombra di questo pregiudizio aleggia. Si dice che certi fantasmi siano stati sepolti. Ma poi si guarda ai numeri e ai fatti: 200 milioni per la sanità lombarda, zero per gli ospedali meridionali. Un emendamento per 5 milioni al Santobono di Napoli – uno dei maggiori ospedali pediatrici del Mezzogiorno – bocciato in Parlamento. E a votare contro, tra gli altri, anche senatori del Sud.

È qui che il caso Villella diventa un simbolo contemporaneo: perché non riguarda solo un cranio in una teca, ma un pregiudizio radicato nella carne viva di questo Paese. E riguarda anche chi oggi, pur avendo strumenti per rompere quel paradigma, preferisce subirlo o perpetuarlo.

Le Italie

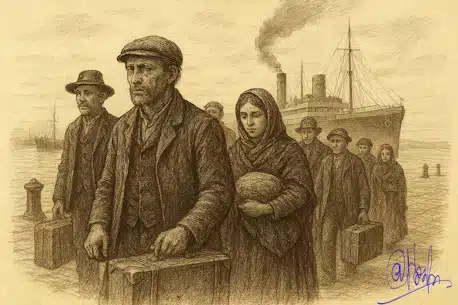

Le teorie razziste di Lombroso e dei suoi discepoli – Niceforo, Sergi, Rossi – furono smontate già all’inizio del Novecento da intellettuali come Napoleone Colajanni, Gaetano Salvemini, Ettore Ciccotti. Eppure, quelle idee continuarono a circolare nei sotterranei dell’immaginario collettivo. Dai “terroni” da respingere negli anni ’50 e ’60, ai leghisti che ci vogliono “fora de ball” , fino alle scelte politiche che oggi distribuiscono risorse pubbliche come se fossero un premio alla produttività geografica.

Ciccotti aveva intuito tutto: “Il pregiudizio antimeridionale è l’antisemitismo italiano.” E Colajanni lo definì per quello che era: “un romanzo antropologico” usato per mascherare responsabilità politiche ed economiche dietro presunte colpe genetiche.

Dignità negata

Oggi, non si chiede una damnatio memoriae di Lombroso. Ma sarebbe doveroso riconoscere che la sua teoria non è “neutrale”. Che quel museo, per quanto importante nella storia della criminologia, porta con sé un’eredità ingombrante. E che negare la sepoltura a Giuseppe Villella non è un atto di rigore scientifico, ma l’ennesimo schiaffo simbolico a un Sud che ancora chiede rispetto.

Una fossetta sul cranio non ha dimostrato nulla. Ma ha lasciato una cicatrice. Non solo sulla testa di un bracciante calabrese, ma nell’immaginario di un Paese che ha diviso se stesso in due: chi ha diritto a spiegare, e chi deve essere spiegato. Chi riceve milioni, e chi si vede bocciato perfino un emendamento per curare i suoi figli.

[…] fu costruita a posteriori per giustificare politiche che ne compromisero lo sviluppo. Figure come Alfredo Niceforo diffusero teorie pseudoscientifiche che descrivevano i meridionali come inferiori per natura, […]

[…] sancita da un plebiscito truccato in cui votarono le camicie rosse e non i soldati borbonici, il Sud fu trattato come terra conquistata. Le promesse di libertà, giustizia e redistribuzione dei feudi si dissolsero in una pioggia di […]