Solidarietà, sorte e sopravvivenza

Spesso si è parlato di “economia keynesiana” per descrivere i sistemi di mutuo soccorso che caratterizzavano le micro comunità cittadine europee dei secoli passati. La cosiddetta “economia del vicolo napoletana” ne era un esempio performante. Tra i vari soggetti esercenti si sviluppava un circuito circolare autosufficiente dove ognuno col suo mestiere ed il suo ruolo contribuiva a soddisfare le esigenze di consumo dell’altro. Il tutto favorito dalla conformazione dei luoghi e dalla commistione disomogenea delle diverse classi sociali molto spesso insistenti nello stesso stabile.

Il casadduoglio: il pizzicagnolo partenopeo

Tra le figure più iconiche spiccava il casadduoglio, corrispondente al pizzicagnolo del Nord Italia.

Il termine deriverebbe dalla fusione dei latini casea (formaggio) e olea (olio), alimenti centrali nel suo commercio, come ci ricorda De Falco nel Dizionario della lingua Napoletana.

Sono tantissimi nella Lingua i riferimenti letterari a questa professione, da Giulio Cesare Cortese nel “Viaggio de Parnaso” del secolo XVI al Gianbattista Basile nella “Vaiasseide”, ma anche nel cinema. Chi non ricorda Totò e la scena del paltò da impegnare con Pasquale Turco del film “Miseria e nobiltà”?

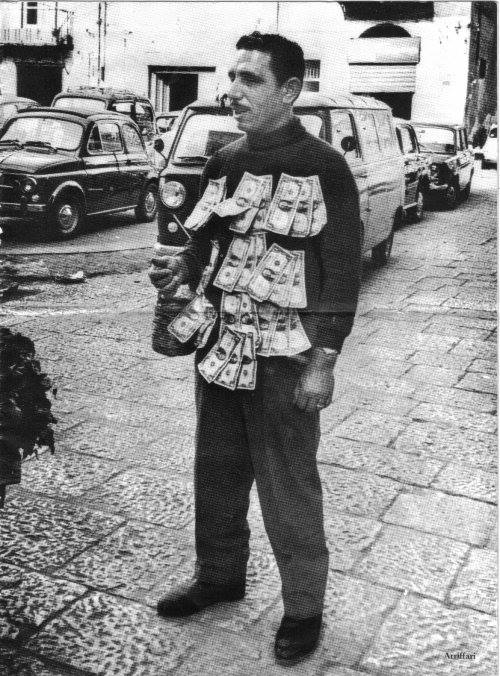

Figura 1: Saverio Della Gatta, Piazza Mercato (1808), gouache, particolare.

L’economia del vicolo: la llibbretta e la maniera

Un mestiere diremmo iconico con il suo ruolo fondamentale nella società del tempo: sfamare un popolo affetto da fame cronica e quasi nulla disponibilità economica. Difficoltà aggirata agevolmente con il ricorso alla vendita a credito, detta in napoletano “faticà ‘a llibbretta”, dove ‘a llibretta (block notes) indica l’elenco dei creditori dell’esercente. Altri attributi fondamentali del casadduoglio, per tenersi stretta la clientela e non perdere i suoi crediti, dovevano essere il garbo, la cordialità, la cortesia, la conoscenza dei gusti della clientela riassunti nell’unico termine dialettale: “maniera”.

Il canìsto: il cesto delle feste

Nell’ordine di quelle iniziative di cortesia mirate alla fidelizzazione degli avventori vi era la preparazione, nell’approssimarsi del Natale e della Pasqua, di un cesto contenete tutte le vivande necessarie alle preparazioni dei pranzi festivi, pagato dagli acquirenti a piccole rate per diverse settimane, fino all’estinzione del debito. Tale operazione solidale permetteva alla stragrande maggioranza di poter santificare le festività banchettando pantagruelicamente in famiglia.

Questa usanza solo partenopea veniva definita ‘o Canìsto (canestro, cesto), metonimia lessicale che consisteva nell’usare il nome del contenente per il contenuto. Ma cosa conteneva questo canìsto? Una bellissima poesia di Eduardo De Filippo ci viene in aiuto.

'O canisto 'o mannava 'o putecaro

p’'a festa 'e Pasca...

Sunav’'a porta e quanno ll'arapive,

primm''e trasi' 'o guarzone

ca purtava 'o canisto pesante sotto 'o vraccio,

traseva dint''a casa l'addore d''a puteca 'e putecaro,

addò 'o ffurmaggio, 'a provola, 'o ssalame,'a murtadella,

'e cicule, 'o ppresutto, nziemo ch''e chiapparielle

e ll'aulive e ll'alice salate ch''e ssardine, campano tutte nzieme,

alleramente, cumm'a dint'a nu vascio, na famiglia

cchiù sta nzardata e cchiù se vo' nzarda'.

Era 'o canisto

tutt'annucato e violacciocche attuorno!

Era l'usanza 'e quanno 'o neguziante s''a teneva gelosa 'a clientela,

ll'accunto s''allisciava e te mannava primma d''o iuorno d''a festività,

tanta rrobba mmiscata, ca t'abbastava tutta na semmana:

tutta 'a semmana 'e Pasca.

Superbo affresco che ci tratteggia in pochi versi non solo il contenuto alimentare ma anche il sentimento di felicità che scaturiva nelle famiglie alla vista di quel ben di Dio stipato in una cesta.

L’economia del vicolo: l’arriffatore

Il termine arriffatore dallo spagnolo “riffar” (sorteggio) ed è nel periodo vicereale che questa figura compare sul palcoscenico della quotidianità cittadina. Abbigliato con abiti sgargianti era solito coprirsi il petto con una sorta di pettorina realizzata con i beni messi in palio.

Si arriffava di tutti, dai generi alimentari, all’abbigliamento, a piccoli animali da cortile. Quasi mai si vincevano soldi, appannaggio del “juoco piccolo” o lotto clandestino, gestito dalla camorra.

Accompagnato nel suo ministero frequentemente da una figura en travestì (un femminello), girava per i quartieri dove era accreditato per vendere i numeri fortunati. Questi però non erano solo 90, come nella tombola o il lotto, ma 1000. Per tale motivo questa lotteria veniva definita ‘o migliaro (migliaio) ed il banditore ‘o migliatàro.

Appena incassate le spese e il suo guadagno con la vendita dei numeri, gli arriffatori richiamavano l’attenzione di tutti con voci squillante e sottintesi maliziosi. Spesso l’operazione era teatralizzata in modo da attirare l’attenzione dei passanti e delle donne di casa. Non a caso, in questo frangente l’arriffatore si faceva affiancare dal femminiello che rendeva più divertente e interessante l’estrazione.

Né ca io mo’ tiro!

L’aspettativa di un facile guadagno finiva puntualmente alla frase dell’organizzatore:

Levateve ‘o pensiero… A part’e copp’ hanno pigliato!

Una curiosità letteraria

Il grande drammaturgo Rafaele Viviani nel suo libro autobiografico Dalla vita alle scene racconta:

“Quella sera i seratanti, per più e meglio vendere i biglietti, fecero una certa «combinazione» con il pubblico che, io credo, in nessun altro angolo del mondo verrà mai più imitata. Si dava un chilo di carne, un chilo di pasta, un chilo di pane, un litro d’olio, 5 lire in danaro ed una poltrona (?!) per l’«Arena Olimpia» da scontarsi, tutto, a una lira per settimana!… Si capisce che se il costo reale di tutta questa roba fosse stato, mettiamo, di 15 lire, a queste si aggiungevano i relativi interessi per la facilitazione del pagamento; e siccome il popolo d’ogni paese – ed il napoletano in ispecie – dice: «A mangiare ci penso io, a pagare… lascia fare Iddio!» quella sera il teatro era strapieno”.

Figura 2: Arriffatore a Palermo, 1960 (fonte Sicilianfan.it).

Dal vicolo alla periferia: il terremoto del 1980

Sembra di raccontare di un passato tanto remoto da essere ricordato solo nei libri. Fino agli anni Ottanta del secolo scorso, tutto quello di cui raccontato faceva parte della realtà quotidiana, almeno del mio quartiere.

Dopo il terremoto dell’1980 la città è cambiata dal punto di vista urbanistico, sociale ed economico. I trasferimenti forzati dei sinistrati, dovuti ai crolli della “città di cartone”, verso le periferie urbane, hanno finito per portare alla disgregazione di quelle micro comunità che creavano una sorta di amalgama sociale tra i napoletani.

Molto spesso si è finiti in realtà urbanistiche nuove e desolanti (167, Lotto 0, Case dei Puffi, vari Bronx) lontane non solo chilometricamente dal centro cittadino, ma distanti dalla dignità dovuta verso ogni cittadino di qualsiasi parte del mondo. Ma questa, come dico sempre, è un’altra storia…

[…] © 2025 Antonio Nacarlo – Napoli Up Close Leggi anche: Vicolo Casadduoglio, Canisto e l’arriffatore […]